如何读对“羊肚菌”的读音?“肚、菌”都是多音字,“肚”两个读音好区分一些,“供食用的”叫“肚(dǔ)”,比如“猪肚、羊肚、鱼肚、毛肚”。其他都叫肚(dù)。“菌”的两个读音区分起来会让人头疼一些,比如:

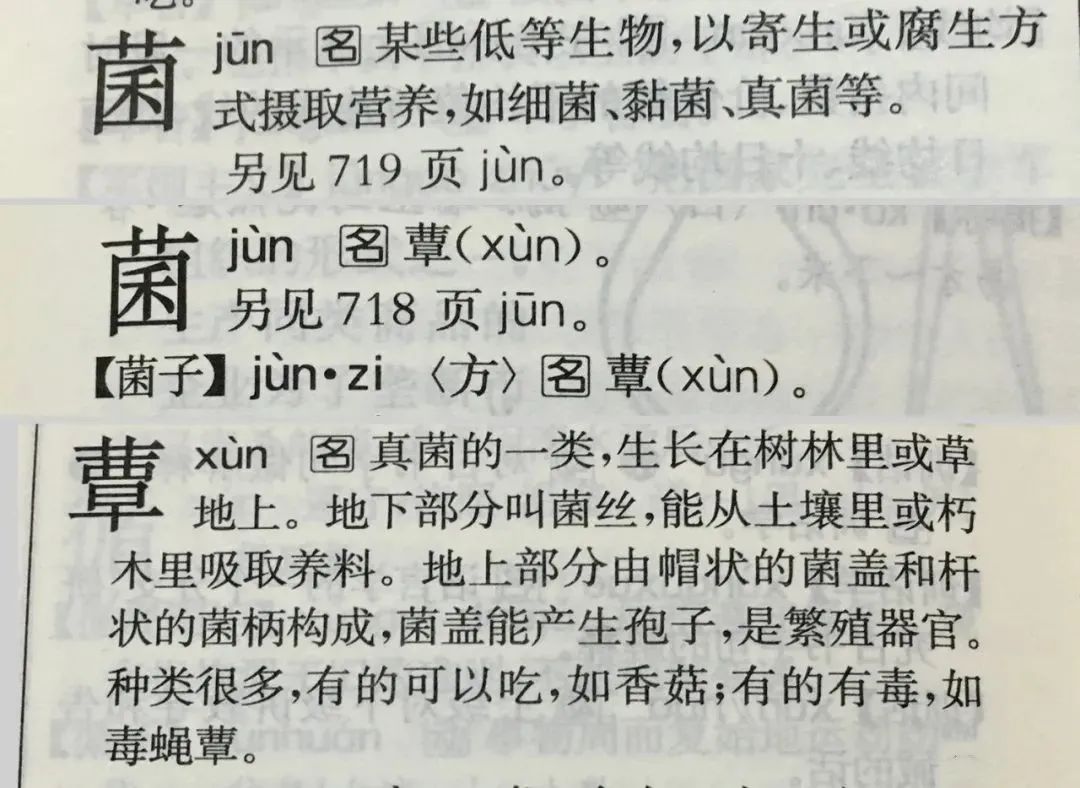

羊肚菌(jùn)属于真菌(jūn)。

也就是说,字典规定把“真菌(jūn)的一类”叫做“菌(jùn)”。

菌(jùn):生长在树林里或草地上,有的可食用,比如香菇、木耳,有的有毒不可食用。

来自:《现代汉语词典》(第7版)

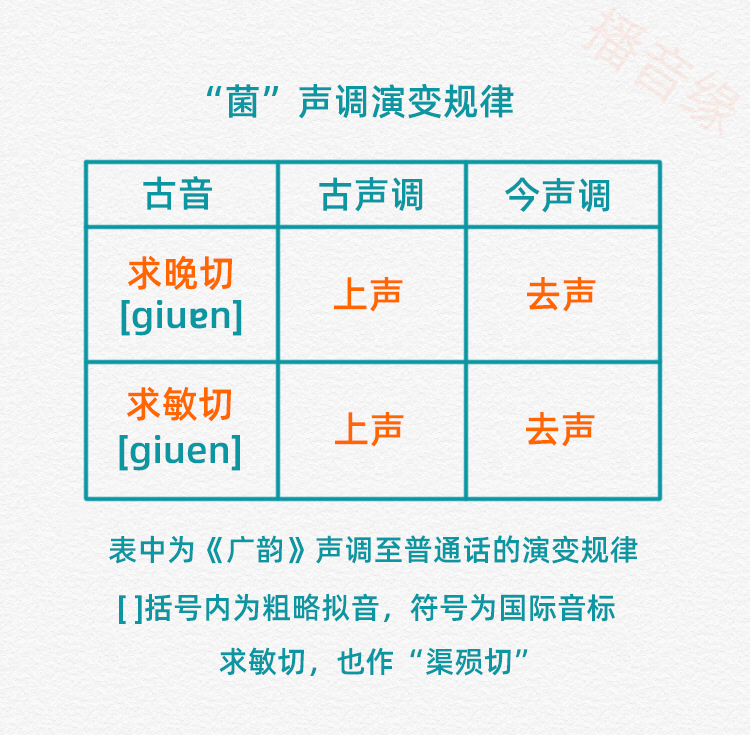

以上可以简单判断“肚、菌”的读音,今天主要想从字音演变的角度讨论一下为什么这么读。其中涉及音韵学知识,会多做注释,以便大家阅读。

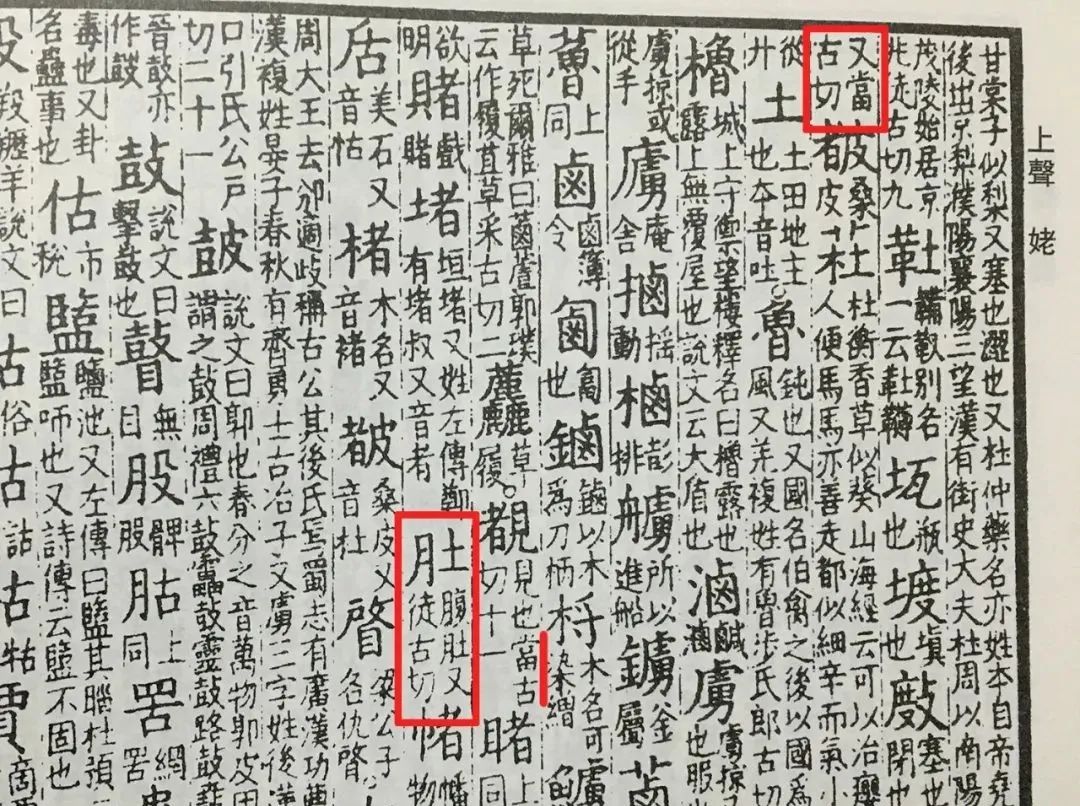

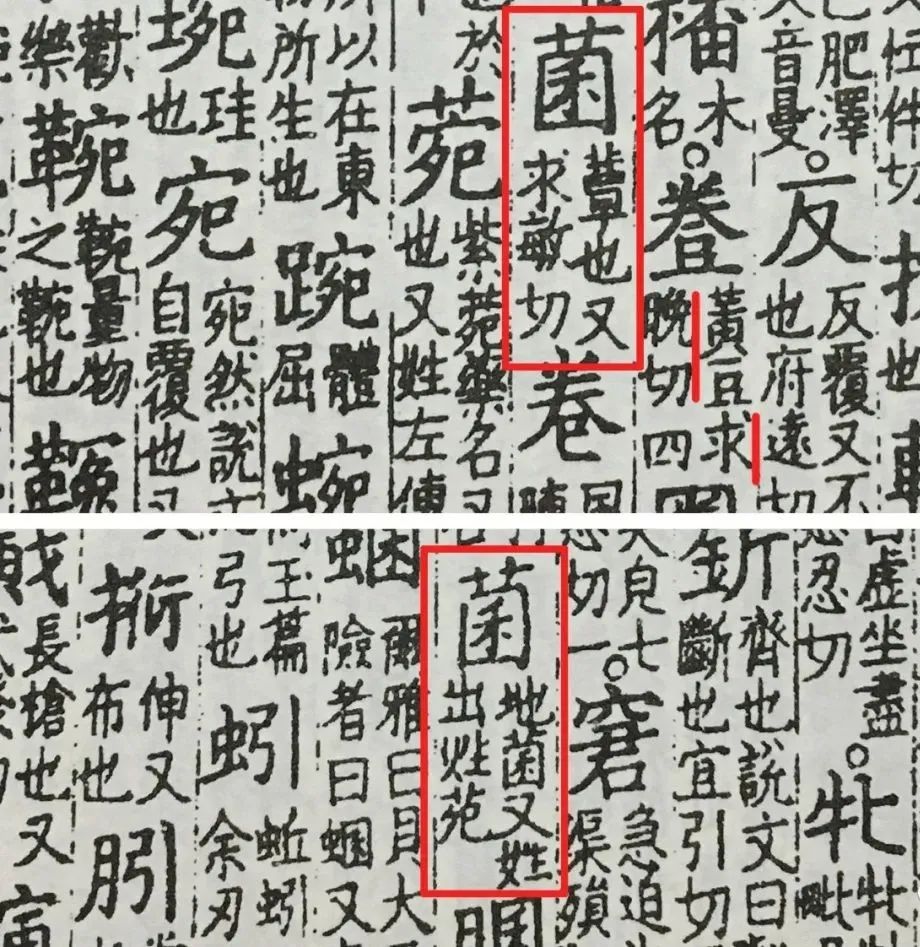

我们先说“菌”字,大约唐宋时“菌”就是指“蕈”。当时“菌”的声调是上声,演变到普通话里为去声。

菌(jùn)是哪里来的?

菌(jūn)是哪里来的?

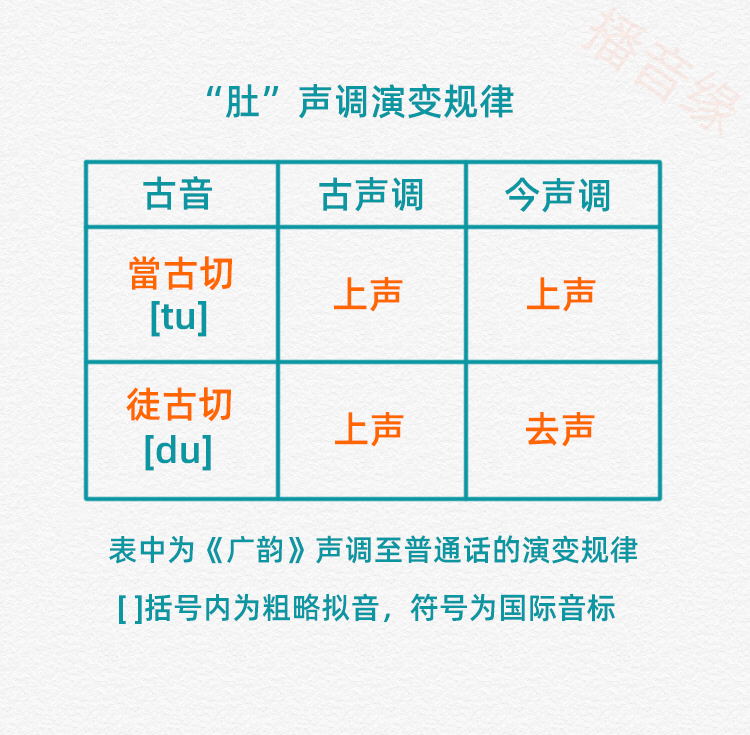

“肚”的两个读音